Daniel Lawson-Body est critique littéraire et enseignant de littérature française dans les Universités de Lomé et de Kara (Togo).

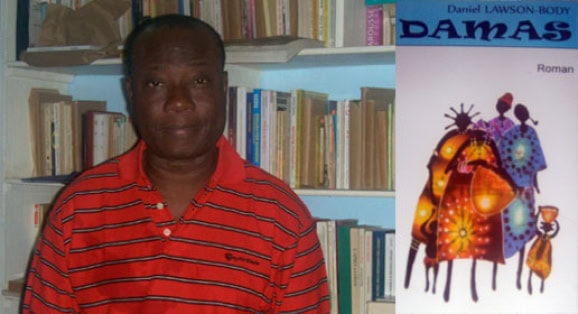

Adepte du nouveau roman français de la seconde moitié du 20e siècle, il a décidé de s’essayer en tant qu’écrivain en y apportant sa contribution. Dans cette interview exclusive accordée à « tootogo.org », M. Lawson-Body a fait un flash-back sur son premier roman « La Déméninge » paru à Lomé (Togo) en 2008 aux Editions Graines de Pensées. Il a relevé dans ce roman ce qui fait sa particularité par rapport aux romans d’autres auteurs togolais. M. Lawson-Body a également donné un avant goût sur « Damas », son prochain roman qui va être dans les librairies bientôt.

Comment vous portez-vous littérairement parlant ?

Je vais bien, disons que je vais même très bien dès lors que je viens d’enregistrer la parution de mon deuxième roman « Damas » qui, je le souhaite, apportera à mes lecteurs potentiels, du plaisir cela s’entend, mais surtout des arguments supplémentaires pour apprendre à vivre, pour comprendre le monde et pour le transformer, ce qui de mon point de vue, reste la finalité de tout écrivain et de tout lecteur.

Avant de parler de votre nouveau roman, dites-nous deux mots sur « La Déméninge », le premier qui vous a révélé aux lecteurs comme écrivain alors qu’on vous connaissait plus comme critique littéraire et enseignant de littératures ?

Dans un milieu aussi réfractaire à la consommation des livres globalement, nous avons réussi à écouler plus de 2300 exemplaires de ce roman, tiré à 3000 unités. Ceci n’a été possible que grâce à la subvention de l’œuvre (vendue aux élèves et étudiants moitié prix), par des institutions financières de la place (SE2M, BEPEC, WAGES, BTD, BTCI, CECA) à qui je dois seulement reconnaissance témoigner, qui ont compris que dans le domaine du sponsoring, ce n’est pas seulement et prioritairement les manifestations qui offrent la possibilité de reluquer les belles jambes et les fesses des jeunes filles triées sur le volet, qui méritent d’être soutenues à coup de millions, mais aussi plus bassement, serais-je tenté de dire, tout autre production de l’esprit qui permet à l’Homme de se cultiver, de s’élever, et de se réaliser pleinement.

Quel bilan pouvez-vous faire au plan de la réception de votre premier roman par le public ?

Disons que pour un premier roman, « La Déméninge » a connu un succès certain que n’ont pas démenti les exemplaires vendus, dans un pays comme le nôtre où la masse des lecteurs potentiels est si souvent réduite à la portion congrue. Les Togolais ne lisent pas ou très peu, c’est devenu une lapalissade, une rengaine dont on se demande au quotidien s’il faut s’en désoler ou tout simplement tenter de la conjurer par des mesures qui restent à trouver. Cet état de fait participe à vrai dire d’une pauvreté intellectuelle et d’un cruel manque de curiosité, et de culture personnelle, qui ont miné petit à petit notre société de gens de lettrés pour finir par la gangrener totalement. La culture chez nous, ce n’est guère la chose la mieux partagée. Je conclurai en disant que tous les lecteurs n’ont pas applaudi à la venue de ce roman. Il en est qui n’ont pas aimé pour des raisons diverses, mais c’est tout à fait normal, il faut un peu de tout pour faire un monde n’est-ce pas ? Ceux qui ont aimé ce roman, qui se sont reconnus dans l’espace et dans le temps de l’action, qui ont eu à extirper de leurs souvenirs des pans entiers de vie, ont été largement plus nombreux que les déçus de « La Déméninge », et les apprentis censeurs ou les procureurs auto-canonisés comme j’ai eu à le déplorer et à le dénoncer.

Votre second roman, « Damas », de quoi parle-t-il ?

Comme le titre ne l’indique, pas explicitement, de la vie de femmes et d’hommes à travers des expériences assez particulières qui pourraient avoir quelque intérêt pour d’autres dans la logique bien comprise que dans la vie, nous n’apprenons à nous améliorer et à nous déniaiser qu’à partir de nos propres échecs et de ceux des autres. C’est donc la vie qui est célébrée dans ce second roman, la vie dans toute sa complexité, dans ce qu’elle a de beau et de laid, de captivant et de dégoûtant, d’attractif comme de répulsif, à partir de la peinture de trois caractères essentiellement, deux femmes et un homme.

Comment peut-on le positionner par rapport au premier ?

Roman de l’échec et de l’espoir, je dirai que « Damas » se situe dans le prolongement de « La Déméninge » quant au récit ou à l’histoire mais dans le même moment ou le même mouvement, il s’en affranchit pour son avoir son autonomie propre. C’est-à-dire que la lecture de ce second roman peut s’effectuer comme le prolongement de l’histoire dans le premier tout comme elle peut très bien s’exécuter sans la convocation nécessaire de celle-ci comme prérequis avant qu’un sens prenne forme. Au plan des techniques de composition, bien des stratégies scripturales expérimentées dans « La Déméninge » se retrouvent dans cet autre roman parfois partiellement, parfois avec un souci d’amplification, de systématisation, dans la recherche des procédés nouveaux déroutants pour qui est habitué à des prismes de lecture classiques, qui font que ces romans diffèrent visiblement d’autres, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes mêmes à des gens de lettres qui ont normalement des repères pour mieux décrypter mes romans comme on l’a vu avec la polémique qu’on peut qualifier de quantité très négligeable, née des commentaires au premier degré de certains lecteurs « critiques » à propos de mon premier roman.

Si tel est le cas, pourquoi avoir choisi le titre « Damas » ?

D’entrée de texte, voilà un titre qui interpelle d’emblée un repère géographique à tout le moins qui peut induire à une occurrence avec un espace connu qui serait la capitale de la Syrie et donc ferait croire à une localisation de l’histoire dans le Proche-Orient. Et pourtant, rien de tout cela, puisque c’est bien chez nous qu’elle se déroule. « Damas » tout simplement parce qu’en français, vous avez l’expression bien française trouver son chemin de Damas, qui signifie trouver sa voie, sa vérité, son chemin dans les dédales d’une situation difficile, complexe. Historiquement, l’expression renvoie à Saul, qui dans la Bible, fut un grand persécuteur de l’église chrétienne. C’est, alors qu’il conduisait une expédition punitive sur la route de Damas que Jésus Christ lui est apparu, le terrassant de son cheval, l’aveuglant d’une lumière intense, et c’est suite à cette histoire qu’il sera baptisé Paul et qu’il retrouvera le salut par la conversion et qu’il deviendra le plus grand écrivain des épîtres. Je vous invite à retenir le statut d’écrivain de Paul qui renvoie quelque par à celui de l’auteur de ce roman dont le parcours a quelques ressemblances avec celui de Paul. Et puis, par une sorte de digression, j’ai voulu rendre hommage au tandem que je forme avec mon épouse en jouant sur les atomes littéraux de « Daniel et Marceline », « Marceline » que j’appelle « Mass », en retenant les deux premières lettres de mon prénom et en cédant à la femme, les trois premières, et le tour est joué.

Avec la publication de « La Déméninge », il y a eu des textes au vitriol qui ont été produits sur ce roman, dans une presse et lors de certaines émissions radios. Que reprochez-vous à ces lecteurs critiques qui n’ont pas aimé votre premier roman et qui l’ont dit, même si c’était de façon polémique ?

Ce qui s’est passé avec ces lecteurs un peu particuliers, c’est qu’ils sont tombés sur ce roman à bras raccourci pour l’exécuter, poussant le cynisme jusqu’à s’en prendre à ma personne, à ma vie privée, ce qu’un éminent collègue du Département de Lettres Modernes a qualifié de cabale, un concept qui n’est pas loin de cannibalisme à la limite. C’est sans commentaires. On m’a reproché entre autres choses, le fait que j’ai introduit dans ce roman, des corrections de fautes et d’expressions fautives, des considérations d’ordre grammatical. Bien de collègues s’étaient offusqués de cela, bien entendu à tort, puisque l’écriture d’un roman, est un genre libre de règles, par la Poétique, surtout la poétique aristotélicienne. Depuis Hugo, nous savons absolument qu’un roman ne répond à aucune codification, puisqu’il est le lieu où s’exercent la liberté et la solitude de l’écrivain par excellence. Ce qui fait dire à Flaubert contre Sainte-Beuve, dans la querelle des anciens et des modernes, qu’ « il n’y a pas de recette pour écrire un livre » et à Proust qui renchérit que « chaque individu recommence pour son compte, la tentative artistique ou littéraire », car toute œuvre est opposée au genre et tout génie devine plutôt qu’il n’apprend. Enfin, la polémique est close depuis que j’ai fait une mise au point sur ce que j’ai qualifié de vraisemblable critique, empruntant le concept à Roland Barthes et que j’ai fait publier mon droit de réponse. Place donc à celle qui doit pouvoir surgir avec « Damas », que je souhaite vivement et que j’attends impatiemment. Mais ça, c’est une autre histoire qui reste à écrire.

A vous entendre, tout porte à croire que ces lecteurs n’avaient pas le droit de donner leur avis sur votre œuvre ?

Bien sûr que si. Attendez, ce serait un comble de l’absurde que moi qui ai eu par le passé, la dent dure par rapport aux romans d’autres, je m’offusque à l’idée que des gens disent de mon roman qu’il est un torchon, au sens premier même du terme, c’est-à-dire que c’est juste bon à servir de papier hygiénique pour se torcher. Non, je ne suis pas réfractaire à ces genres de choses, et pour dire la vérité, j’en ai besoin pour exister littérairement parlant. C’est un peu comme ma dose de drogue au quotidien.

Quels sont les différents thèmes qui vont parsemer votre nouveau roman ?

Pouvez-vous nous en dresser une nomenclature ? Pourquoi pas ? Vous y trouverez abordés pêle-mêle, ceux de la stérilité, de l’amitié, de la passion amoureuse, de la trahison, de l’érotisme, de la politique, de l’apprentissage et de la maîtrise du français, de l’infidélité, de la foi religieuse, de la morale etc. Ne dévoilons donc pas tout, laissons à mes lecteurs et à vos internautes, le plaisir de découvrir, à travers une lecture décapante et donc de dévoilement, les trésors cachés dans cette œuvre. Retenons que c’est une œuvre dans laquelle essentiellement la part du jeu n’est pas négligeable.

M. Lawson-Body, il y a deux ans, vous faisiez paraître votre premier roman. Une autre année après, c’est votre deuxième œuvre que vous allez livrer aux publics togolais et africain. S’agissant de « Damas », vos tout premiers lecteurs qui ont eu connaissance du tapuscrit ont été unanimes pour reconnaître que ce second roman est plus structuré que le premier. Qu’en dites-vous, vous-même ?

Non, pas tous les lecteurs du tapuscrit, parce que d’habitude, je fais lire mes tout premiers textes à plein de gens, un lectorat le plus large donc, le plus diversifié possible. Du coup, vous comprenez que tous n’ont pas vocation à percer toutes les techniques scripturales que je convoque pour la réalisation de mes romans. Par exemple, dans le second, les deux plus importantes se donnent à lire pour qui sait être attentif au texte, dans les citations en amont et en aval de « Damas ». La deuxième, c’est celle relative à ce que dans le jargon littéraire, nous appelons « intertextualité », une notion que j’ai eu à découvrir dans les années 79-80 en travaillant sur le nouveau roman français et la critique française contemporaine, et que j’ai eu à évoquer dans mes premiers cours au Département en 1987. Globalement, c’est une technique d’écriture qui met à nu, les correspondances, les migrations ou les covalences multiples qu’un texte présente avec un autre ou d’autres qui lui sont antérieurs. Séduit par cette technique depuis cette période, j’ai commencé moi aussi à chercher à apporter ma contribution au phénomène. C’est cet aspect nouveau que j’ai abordé timidement dans « La Déméninge », pour systématiser la technique dans ce 2e roman, à partir des phrases bâties avec des titres de romans pour l’essentiel et qui ont parfaitement un sens. En les lisant, seuls les habitués de la littérature comprendront la dimension créatrice ou ludique de la technique. Les autres passeront dessus sans problème. Ainsi en va aux pages 65-66, 180-181 où dans un cas comme dans un autre, plus de 78 titres au total, ont été récupérés pour bâtir ces textes. Vous savez, raconter ou inventer une histoire en soi n’est pas si difficile. A ce moment de l’invention ou de la création, on est au stade du squelette du texte. Lui donner forme à travers un récit cohérent et un langage, voilà l’os. Et pour venir à bout de celui-ci, il faut du temps, du métier, de la sueur, de la recherche, de la patience enfin.

Dites-nous exactement ce qui vous fait écrire ?

Disons tout de go que j’écris pour apprendre en m’amusant à mieux vivre dans un monde où je me suis retrouvé propulsé un jour sous l’action conjuguée d’un homme et d’une femme, sans mon avis. Alors j’essaye de vivre du mieux que je peux, ma condition humaine en repoussant le plus loin possible, les limites de sa tragédie.

Après « Damas », à quand le troisième, car vous ne donnez pas l’impression de vous arrêter en si bon chemin !

Le troisième est déjà entubé. J’ai décidé de déchiffrer sa commercialisation pour permettre à « Damas » de faire sa carrière. Il sera sur le marché en mars-avril 2012, Inch Allah. Il sera un livre de témoignages, à paraître concomitamment que « Damas ». Puis je retournerai au roman avec la quatrième réalisation prévue pour 2013. Du boulot, il va y en avoir. Peut-être qu’après le sixième ou le septième, j’échapperai à l’appréciation de certains de mes censeurs qui vont par monts et par vaux déclarant que je suis plus un écrivassier qu’un écrivain.